Crise sanitaire du Covid-19 : quels impacts pendant le confinement ?

“C’est quand la mer se retire qu’on voit ceux qui se baignent nus”

‐ Warren Buffet

La pandémie du Covid-19, qui a mis sous cloche plus de la moitié de la population mondiale, a révélé crûment les fragilités de notre société, soumise à un modèle de croissance économique mondialisé, à des services publics affaiblis, et à une crise climatique dont on ne cesse de sentir les effets sans en traiter efficacement les causes.

Mais elle en a montré aussi les forces. Citoyens, associations et collectivités locales ont retroussé leurs manches pour confectionner des blouses et des masques, distribuer à manger, aider les plus fragiles. Le télétravail s’est avéré performant, pour ceux qui ont pu le mettre en place, pendant que « nos héros du quotidien » s’exposaient au virus pour approvisionner, soigner, nettoyer. Un engagement devenu vital, au premier sens du terme.

“Ce sont des processus de territorialisation à part entière qui sont très intéressants, pour parer à la crise bien sûr, mais aussi, si l’on parvient à entretenir voire intensifier ces dynamiques, pour construire l’avenir”, explique Stéphane Cordobes, chercheur associé à l’Ecole urbaine de Lyon, dans notre interview. Voilà qui est rassurant.

Car le climatologue Edouard Bard, professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences, voit dans la crise provoquée par le coronavirus “une répétition générale, un crash test, pour les sociétés humaines” : “elle préfigure en accéléré la propagation du réchauffement mondial prévu pour les prochaines décennies”, a-t-il annoncé dans les colonnes du “Monde” le 25 avril.

Impact social de la crise liée au Covid-19

LA CRISE DU COVID-19 A ACCENTUÉ LES INÉGALITÉS SOCIALES. LA FRACTURE NUMÉRIQUE SE CREUSE ALORS QUE LE « À DISTANCE » (TÉLÉ-) S’IMPOSE.

L’appel au changement avec des mots d’ordre comme “le changement, c’est maintenant”, “Change Now”, s’est brutalement concrétisé mi-mars. Du jour au lendemain nos modes de vie ont été contrariés. Le risque épidémique nous a forcés de reconsidérer notre rapport au temps, à l’espace, à l’autre. La presse s’est fait l’écho, ces derniers mois, des nouvelles façons de tisser des liens sociaux, seul ou en famille, de travailler, de consommer.

Ces bouleversements surviennent alors que les disparités sociales se sont amplifiées lors du confinement, auxquelles des élans de solidarité ont parfois remédié. Petit tour d’horizon de ces changements qui impactent encore notre société.

DES INÉGALITÉS SOCIALES EXACERBÉES

Dès le 19 mars, des canards déambulaient sur les trottoirs déserts de Paris, les chevreuils s’invitaient sur les plages du Morbihan, et les dauphins dans les ports de Venise. Quel que soit le quartier, on s’étonne du calme extérieur, et d’entendre chanter des oiseaux ! 17% des Franciliens ont quitté la région, entre le 15 et le 16 mars, selon les données collectées par Orange, 2 à 3% les imiteront peu après, et pour les 80% restant, l’environnement s’est nettement amélioré. Conséquence directe de la démobilité, la qualité de l’air n’a jamais été aussi bonne depuis 40 ans, selon Airparif.

Mais entre les murs, on ne jouit pas, d’un foyer à l’autre, de la même qualité de vie. Si certaines familles bénéficient d’une pièce par personne, insonorisée, de terrasses, de jardins ou de balcons, d’autres vivent entassées, souffrent du voisinage bruyant, et se comparent aux prisonniers incarcérés, désormais “seuls, ou deux par cellules”, depuis que “les prisons se sont vidées de près de 10 000 détenus en moins d’un mois”, comme titrait “Les Echos” le 16 avril. Un article du “Parisien”, fin mars, émeut les lecteurs – “Confinés à cinq avec un nouveau-né dans onze mètres carrés” – et provoque un immense élan de solidarité. Certains propriétaires de deux ou trois pièces qui ont quitté Paris proposent les clés de leur appartement à la famille – et à celles qui pourraient être dans la même situation –, jusqu’au déconfinement.

On apprend le lourd tribut que paient nos aînés au Covid-19, l’extrême solitude à laquelle ils sont confrontés dans les Ehpad. 8 654 personnes âgées y sont décédées, selon le bilan publié le 26 avril par Santé publique France. Les appels des femmes et des enfants victimes de violences ont doublé début mai. Les personnes fragiles sont plus isolées que jamais.

FAIRE À DISTANCE

La fracture numérique, autre expression pour désigner l’illectronisme dont 17% des Français sont affectés, selon l’INSEE, se creuse avec l’accélération de la digitalisation de la société et les activités “à distance” (“télé”, en grec).

Comme le « homeschooling », le télétravail s’est imposé en mars : 8 millions de Français le pratiqueraient début mai, selon les autorités. Mais si l’école à la maison séduit un pourcentage négligeable de professeurs et de parents, le bureau chez soi est une formule qui séduit ceux qui peuvent le pratiquer. Une étude du groupe d’assurance santé et prévoyance Malakoff humanis, réalisée pendant le confinement, montre que 73% des télétravailleurs souhaitent demander à poursuivre le travail à distance, de manière régulière (pour 32%) ou ponctuelle (pour 41%).

Autre accélération notable, celle des téléconsultations médicales, multipliées par 15 entre le 1er et le 28 mars. On assiste à l’essor du e-commerce : 2 400 000 foyers français se sont convertis aux achats en ligne pendant le confinement, selon Nielsen. Les commandes auprès des Amap, ou directement auprès des producteurs ont doublé depuis avril, confirmant l’intérêt des Français pour les circuits courts.

À distance encore, les actes de solidarité ont nettement augmenté pendant le confinement. Selon la troisième édition du Baromètre de la fraternité (une étude Ifop menée pour le Labo de la fraternité, un collectif de 26 associations œuvrant pour la cohésion sociale, menée chaque printemps), la moitié des Français, chaque soir à 20h, ont applaudi le personnel soignant depuis leur fenêtre pour le féliciter ou l’encourager ; 72% ont téléphoné à une personne isolée de leur entourage pour s’assurer qu’elle allait bien ; 21% a donné de l’argent à une association humanitaire ou caritative. 77% des Français ressentent “l’envie de s’engager pour toutes celles et ceux qui en ont besoin, sans privilégier ses proches à tout prix”.

Il est encore trop tôt à cette date pour savoir jusqu’à quel point ces nouveaux usages vont s’imposer. Le télétravail a fait l’objet d’un autre sondage, réalisé par OpinionWay deux jours après le déconfinement : les Français ne sont plus que 40% à souhaiter travailler à distance, et 9% des actifs disent vouloir le faire à temps complet. Mais les réserves émises (empiètement sur la vie privée, absence de convivialité, hypersédentarité, coûts induits pour les salariés) laissent entendre qu’une fois l’épidémie passée, le co-working a de beaux jours devant lui.

Quant à la télémédecine, elle ne serait qu’un pis-aller. Le site Doctolib notait fin mai une forte hausse des prises de RDV médicaux, et une baisse des téléconsultations, qui revenaient à leur niveau d’avant-crise.

En revanche, les dispositifs d’aide bénévole aux personnes vulnérables, mis en place par les mairies ou des associations comme la Croix Rouge (« La Croix Rouge chez vous »), continuent à fonctionner.

Mais ce que les Français semblent avoir définitivement adopté, ce sont les gestes barrière, le « sans contact » : reste à savoir quels nouveaux gestes, demain, remplaceront bises et poignées de main. Révérence ? Namasté ? Ou sourires… masqués ?

Les territoires face à la crise

Les territoires ont été des acteurs de premier plan dans la gestion de la crise. Après avoir vécu en « service minimum », réduites à leurs fonctions vitales, les villes se préparent aujourd’hui à « l’après ».

« Ce sont les collectivités locales qui tiennent le pays à bout de bras”, assure André Laignel, vice-président de l’association des maires de France. Elles jouent en effet un rôle majeur dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19, muée en crise économique et sociale.

Mettre en œuvre les mesures prises au plan national, comme un confinement inédit de deux mois, c’est aussi répondre à des questions essentielles : comment apporter de l’aide alimentaire à certaines familles ? Comment reloger des personnes entassées dans des logements insalubres ? Comment s’occuper des sans-abri dans cette période ? Et depuis le 11 mai, date du déconfinement, comment assurer la reprise de l’école, aider les commerçants et artisans qui souffrent particulièrement de la crise ? En effet, “c’est l’échelon local qui peut le mieux connaître le besoin local”, appuie Michel Fournier, maire des Voivres (Vosges) et premier vice-président de l’association des maires ruraux de France.

SUR TOUS LES FRONTS

Les services de la mairie sont les interlocuteurs privilégiés pour s’informer : beaucoup ont mis en place une permanence téléphonique pour répondre aux questions liées à la crise, ont anticipé certaines sur le site internet de la mairie ou les réseaux sociaux, fait placarder des messages de prévention dans les immeubles et les commerces. C’est vers la mairie que “les entreprises se sont tournées pour en savoir plus sur les dispositifs d’aide mis en place par l’État et la région”, constate le magazine Maires de France d’avril.

En plus d’assurer la continuité des services publics indispensables, comme l’état-civil (l’enregistrement des naissances et des décès), la maintenance de l’eau, la gestion des déchets ou la police municipale, pour les communes qui en sont dotées, les collectivités sont appelées par l’État, dans un message du 21 mars, à répondre en partie à “quatre missions vitales”, “pour lesquelles aujourd’hui plus que jamais il y a besoin de bénévoles : l’aide alimentaire et d’urgence, la garde exceptionnelle d’enfants des soignants ou des structures de l’ASE (aide sociale à l’enfance), le lien avec les personnes fragiles isolées et la solidarité de proximité.”

Certaines communes ont mis en place une procédure adaptée pour prendre contact et suivre les personnes âgées, isolées et vulnérables, répertoriées par le fichier canicule ou grand froid, par exemple. Un système de livraison de courses, de repas et de médicaments est organisé par les services municipaux. Le référencement de certaines entreprises locales, commerçants et petits producteurs sur le site de la mairie ou une plateforme dédiée a contribué à les soutenir tout en permettant aux habitants de s’approvisionner en biens de première nécessité. C’est encore avec la mairie que s’instaure la garde des enfants des soignants, des pompiers ou des gendarmes, avant la reprise progressive de l’enseignement primaire, élémentaire et secondaire. Enfin, c’est souvent au niveau local que s’effectue la confection de blouses et de masques.

“C’est une gestion de crise jour et nuit, avec l’obsession de sauver des vies”, résume David Lisnard, maire de Cannes, surnommé « Maire 100 000 volts ».

VULNÉRABILITÉS MULTIPLES

Une crise qui fait apparaître les ressources, mais aussi les vulnérabilités des villes, dans lesquelles quatre milliards d’individus dans le monde se sont retrouvés confinés en avril. La carte de France du Covid-19, par exemple, met en valeur “la relation forte entre la densité de peuplement et l’épidémie, note l’économiste Laurent Davezies, dans une interview publiée par « Le Un » le 13 mai 2020. “Paul Krugman, Prix Nobel [d’économie] en 2008, souligne dans ses travaux l’intérêt de la concentration urbaine : la densité, selon lui, est la pierre philosophale de la croissance et de l’innovation. Or c’est aussi la pierre philosophale pour le Covid-19 qui adore les foules (…) Le virus est un Robin des Bois qui attaque les villes et épargne largement les territoires ruraux ».

Par ailleurs, « la couverture hospitalière est plus favorable aux territoires périphériques et ruraux. Même si c’est contre-intuitif, les départements les moins denses bénéficient de plus d’emplois hospitaliers pour mille habitants que les départements urbains ».

La crise rappelle un constat, déjà effectué lors de la grève des transports fin 2019 : dans les grandes métropoles, le logement des soignants et des personnels « en première ligne » (caissiers, éboueurs…), qualifiés parfois de « héros », est si éloigné de leur lieu de travail, que pour certains d’entre eux les mairies a dû trouver en urgence des hébergements provisoires.

Enfin, la menace de pénurie de médicaments et de matériel médical, pendant le confinement, mais aussi d’énergie et de nourriture “au cas où les routiers exerceraient leur droit de retrait”, comme le craignait Célia Blauel, Maire-adjointe de Paris, nous renvoie aux “faiblesses de nos chaînes logistiques à toutes les échelles et, au premier rang, l’échelle internationale.” C’est le constat émis par Lydia Mykolenko, en charge des études sur le transport de marchandises et la logistique, à l’Institut Paris Région. “La question de la relocalisation en France d’activités stratégiques est posée”, ajoute-t-elle.

VERS LE « MONDE D’APRÈS »

Le coronavirus apparaît pour nombre d’élus, d’urbanistes ou d’architectes, comme une opportunité formidable pour réinventer un modèle de ville plus favorable à l’environnement et à l’humain. Une heure de sortie quotidienne, pendant le confinement, a permis aux citadins de constater combien l’automobile, interdite de circulation sans dérogation, avait dessiné notre environnement urbain. Et qu’à pied ou à vélo on pouvait circuler relativement vite et loin.

L’urbanisme tactique se développe depuis fin mars à Bogota, New-York, Montréal et Paris, où 50 km supplémentaires de pistes cyclables temporaires ont été aménagées ; voies piétonnes et terrasses mordent sur les chaussées. Célia Blauel se dit inspirée de l’ouvrage de Nicolas Soulier, Reconquérir les rues, exemples à travers le monde et pistes d’action (2012). “Il invite à ne plus considérer les rues comme des routes, mais comme des espaces bordés d’habitation, et à faire sauter les verrous des règles d’urbanisme pour faire déborder la vie dans la rue, en végétalisant les abords des maisons”. La baisse de la circulation de près de 50% dans les grandes agglomérations, fin mai, selon les données récoltées par TomTom, soutient cette vision.

La crise sanitaire a révélé les fragilités urbaines contemporaines et nous interroge sur nos façons d’aménager les territoires, en repensant notamment la densité urbaine, le partage de l’espace, la conception des logements ou encore la place de la nature. Dans quelle ville vivrons-nous dans « le monde d’après » ?

Que nous a appris la crise du Covid-19 sur la résilience des territoires ?

Que nous a appris la crise du Covid-19 sur les capacités de résilience de la capitale et autres territoires ?

INTERVIEW CROISÉE DE STÉPHANE CORDOBES, CHERCHEUR ASSOCIÉ À L’ÉCOLE URBAINE DE LYON, ET DE CÉLIA BLAUEL, MAIRE-ADJOINTE DE PARIS, EN CHARGE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

CÉLIA BLAUEL, COMMENT LA CRISE A-T-ELLE ÉTÉ GÉRÉE AU QUOTIDIEN DANS LA CAPITALE ?

C.B. – La maire a compris assez vite ce qui se passait et a pu anticiper l’organisation deux à trois semaines avant le confinement. Une cellule de crise opérationnelle de quinze personnes (maire, adjoints à la maire et représentants des directions des services de Santé, Sécurité, Propreté etc.) s’est réunie tous les jours à l’Hôtel de ville, puis en visio-conférence, à partir du 17 mars. Depuis trois semaines [à la date du 23 mai], nous nous réunissons tous les deux jours, et la cellule s’est élargie aux maires d’arrondissements, chefs de l’administration parisienne, soit quatre-vingts personnes.

Il s’agit à la fois de gérer la crise actuelle et d’anticiper une superposition potentielle de crises (un problème électrique, l’exercice du droit de retrait des routiers par exemple).

PARIS S’EST VIDÉ DE 17% DE SES HABITANTS MI-MARS. « LE VIEUX RÉFLEXE DE REPLI À LA CAMPAGNE A DÉMONTRÉ L’INSTINCT DE DÉFIANCE VIS-À-VIS D’UN MILIEU URBAIN QUI N’ÉTAIT PLUS PROTECTEUR », ÉCRIT L’ARCHITECTE ET URBANISTE JACQUES FERRIER, EN AVRIL, DANS « MÉTROPOLITIQUES ». QUE PENSEZ-VOUS DE CETTE REMARQUE ?

C.B. – Ce n’est pas un sentiment d’insécurité qui a poussé certains habitants à quitter Paris, mais la fermeture des terrasses, restaurants, cinémas, théâtre, etc. Une fois ces lieux clos, les points faibles de la capitale sautent aux yeux : trop de béton, manque d’espaces verts, de lieux partagés. Ces sujets ont été identifiés dès le début du mandat d’Anne Hidalgo, et la stratégie de résilience que nous développons tend à sortir Paris de la logique des années 50, centrée sur la circulation automobile, qui a bétonné et asphyxié la capitale.

Le modèle que nous avons adopté est pertinent, nous le constatons aujourd’hui. Il s’appuie sur quatre piliers : la gestion de crise (canicule, épidémie…), avec une attention particulière aux personnes sensibles et vulnérables, la transformation urbaine – plus de vert, plus d’eau, et moins de béton-, redonner à la vie et moins à la voiture – en veillant à la sécurisation en eau, énergie et alimentation-, et enfin faire des Parisiens des acteurs de la ville, des acteurs de notre résilience.

STÉPHANE CORDOBES, PENSEZ-VOUS, COMME CERTAINS L’ONT PRÉDIT, QUE DANS LES MOIS QUI VIENNENT NOMBRE D’HABITANTS DE NOS MÉTROPOLES SERONT TENTÉS DE DÉMÉNAGER, POUR S’INSTALLER AU VERT, À LA CAMPAGNE ?

S.C. – Les données dont on dispose pour l’instant sur ces déplacements liés au Covid-19 ont été fournies par les opérateurs téléphoniques ; elles ont montré qu’un certain nombre de citadins avaient préféré quitter Paris, sans doute en se rapprochant de leur famille, en rejoignant leurs résidences secondaires, des maisons à la campagne louées ou prêtées. Ce sont des habitats provisoires liés à la conjoncture. Préférer se confiner dans une maison, pour accéder à plus de confort spatial et naturel, n’est pas vraiment surprenant et ne fait que confirmer ce qui se passe déjà pendant les week-ends ou les vacances pour ceux qui en ont les moyens.

Les agents immobiliers communiquent, eux, sur des chiffres tirés des consultations de leurs sites et des demandes de renseignements sur des biens situés hors des grandes agglomérations urbaines. Tout est bon pour soutenir le marché immobilier.

Entre ces intentions et le passage à l’acte il y a un monde. Dans tous les cas, il faudra attendre et voir dans les prochains mois – voire années, parce que des trajectoires familiales de ce type ne se construisent pas sur un coup de tête – si les choix résidentiels des français évoluent au bénéfice de villes moyennes ou d’espaces de faible densité.

Mais n’oublions pas qu’en 50 ans, ce sont déjà les espaces périurbains qui ont connu les taux de croissance démographique les plus importants. On ne quitte pas aussi facilement son lieu de vie et de travail, ses réseaux amicaux, son ancrage, surtout dans un pays qui ne s’illustre pas par son encouragement à la mobilité.

QU’EST-CE QUE LA CRISE NOUS A APPRIS SUR LES VULNÉRABILITÉS ET LES CAPACITÉS DE RÉSILIENCE DES SMART CITIES ?

S.C. – Il faudrait déjà s’interroger sur ce que l’on entend par smart cities, au-delà du concept marketing promu par l’alliance des producteurs urbains et des GAFAM. D’un côté on doit constater que le télétravail, donc les réseaux et outils informatiques, ont permis de maintenir certaines activités économiques durant le confinement. De l’autre, il me semble que, malgré leur grande promesse, ce ne sont pas ces acteurs qui ont permis aux villes de s’organiser, d’assurer les soins et les solidarités, et de résister au Covid-19. Au contraire, ce qui relève de la surveillance et de la gestion de données de masse, l’ADN de « la ville intelligente », a souvent été associée à une privation de liberté insupportable parce que constitutive de l’esprit de la ville. En parallèle, les acteurs du quotidien – dans les domaines de la santé, du commerce, du social – sont devenus des « héros » en assurant les services urbains et sociaux essentiels. Les habitants aussi se sont mobilisés pour s’entraider, se soutenir, prendre soin les uns des autres, produire de l’urbanité sous contrainte, se reterritorialiser souvent à des échelles plus locales – de l’immeuble et du quartier pour la solidarité à la région pour les circuits courts alimentaires par exemple. Pour moi c’est là que se trouve l’intelligence de la ville. Moins une affaire de marché et de technique donc que de cohabitation, de créativité et d’humanité.

POUR RÉPONDRE À LA CRISE, LE GOUVERNEMENT EN APPELLE À L’INTELLIGENCE DES TERRITOIRES. COMMENT FAUT-IL COMPRENDRE CE TERME DE « TERRITOIRES » ?

S.C. – Dans le discours institutionnel, le mot « territoires » désigne souvent les collectivités locales. Le gouvernement souhaite donc gérer la crise en mobilisant les services de l’État mais également les collectivités locales et leurs élus. Il serait malheureux de faire autrement dans une république démocratique et décentralisée. Un géographe pourrait néanmoins avoir une autre lecture de cette attente s’il tenait compte de la mobilisation horizontale de la société civile, des élus de proximité et de leurs techniciens, ainsi que des acteurs économiques locaux soutenus par les aides d’État. Ces collectifs et chaines, construits ou révélés pour faire face à l’urgence sont en effet des processus de territorialisation à part entière qui sont très intéressants, pour parer à la crise bien sûr, mais aussi, si l’on parvient à entretenir voire intensifier ces dynamiques, pour construire l’avenir. C’est aussi dans cette mobilisation que pourrait se jouer le monde d’après, autrement plus porteuse qu’une autre tendance plus inquiétante, qui s’est également manifestée durant cette crise, de repli sur soi, d’érection de frontières, de vidéo surveillance, de contrôle… Selon moi, la véritable intelligence des territoires se joue plus dans ces dynamiques collectives situées que dans l’emprise des techno-pouvoirs. Après tout, c’est fondamentalement cela « faire territoire ».

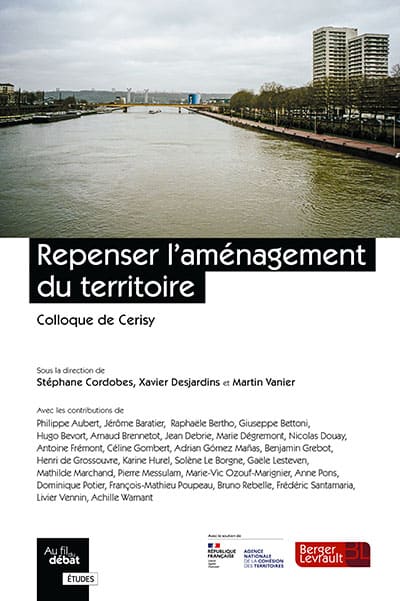

"Repenser l'aménagement du territoire", par Stéphane Cordobes, Xavier Desjardins et Martin Vanier, est le fruit d'un colloque qui s'est tenu au Centre international de Cerisy-la-Salle, en septembre 2019 (note de l'éditeur) Parution : juin 2020